ショパンの華麗なる大円舞曲は、非常にキャッチーなメロディーと聴く人を驚かせるような意外性のある展開が特徴の曲で、リサイタルや発表会などで演奏される機会も多い名曲です。

ショパンは全部で19曲のワルツを作曲しましたが、その中でも最も華やかな曲の一つで、聴いていると気分がスカッとするというか、もし自分がショパンの生きている時代の人だったとしたら、きっと、このワルツを踊るだろうな、、、とおもってしまうような気持ちのいい曲ですよね。

今回は、そんなショパンの華麗なる大円舞曲を上手に弾くためのコツと難易度をお伝えしていきたいと思います!

華麗なる大円舞曲の難易度

華麗なる大円舞曲は全音ピアノピースの難易度評価で難易度「D(中級上)」と評価されています。

演奏する際に要求される技術を一つひとつみていくと、確かに上級レベルの非常に難しい部分は見当たらないながらも、楽譜通り弾くにはなかなか骨が折れる箇所が多く、全音の評価も納得ですね。

私はこの曲を中学3年生の時に演奏しましたのでピアノ歴としては10年くらいでチャレンジした曲でした。

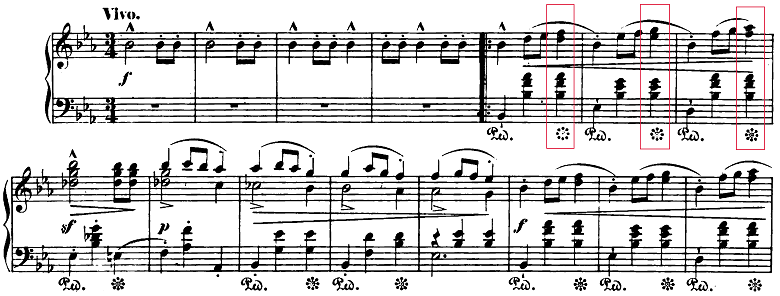

特に6音連続の同音連打に苦労しましたが、この部分が華麗なる大円舞曲の難所となるポイントの一つではないかと思います。

グランドピアノのように重力でハンマーが戻る構造だと、鍵盤の戻りが早いので同音連打も弾きやすいのですが、アップライトピアノや電子ピアノだと鍵盤の戻りが遅いので、よく練習する必要がありますよね。

うまく弾くためのちょっとしたコツとしては、3→2→1→3→2→1の運指をする際に、なるべく腕は動かさないようにしながら手首の動きだけで弾くことと、手を丸くして爪でひっかくような形で弾くことです。打鍵する際の無駄な動きを抑えつつ、切れのよい打鍵をすることで、途中の音がつぶれにくくなりコロコロっと弾けるようになりますよ!

難しい部分ではありますが、何度も練習して指を馴らしていけば必ず弾けるようになります。練習あるのみで是非マスターしてくださいね!

ショパンにおけるワルツと「華麗なる大円舞曲」

ショパンが華麗なる大円舞曲を作曲した時代は、ヨハン・シュトラウス一世が作曲したウインナーワルツが一世を風靡した時代。

毎年ニューイヤーコンサートをお聞きになる方であればわかると思いますが、ヨハン・シュトラウス一世のウインナーワルツって本当にウキウキ・ワクワクして心躍るようなキャッチーな曲ばかりですよね!

たとえば、ローレライ=ラインの調べ

が有名ですが、ウインナーワルツを代表する曲の一つですので、ショパンのワルツとの対比という意味でも是非動画を確認してみてください。

そんなウインナーワルツが流行しているころにショパンは華麗なる大円舞曲を作曲しているわけですが、実はウインナーワルツに対してあまり良い印象をもっていなかったようなのです。

なので、ショパンのワルツはヨハン・シュトラウスのウインナーワルツとは同じワルツというジャンルではあるものの、かなり趣が異なる曲が多いのが特徴です。

華やかな舞踏会に向くような曲もありはしますが、サロンのようなもう少し洗練された社交の場が向くような曲もあるし、悲しすぎて踊るのには向いていないような曲もあります。

たとえば、ワルツの第2番や第8番は一般的なワルツのイメージに近く踊るのに適した曲と言えると思います。

第8番の演奏はこちら。

一方で、第5番なんかはとても洗練された曲で明るい曲ではあるものの、リズムが複雑な部分があり、踊ることに適しているかというとちょっと微妙ですよね。

※ちなみに、第5番はワルツの形式をしっかり守りつつ、ショパンの創造性とか洗練された表現など音楽の楽しみが詰まった曲で、私はとても大好きな曲です。

この音源もすごくよいので是非聴いてみてください!

その他、第3番に至っては踊るための曲っていう感じではなく、ショパンの内面をとてもよく反映し、非常に陰鬱な曲に仕上がっています。

そんなショパンのワルツのなかで華麗なる大円舞曲がどういう位置づけになるかというと、やはり第2番や第8番のように踊ることを主目的としたワルツをショパンが作曲した結果なのではないかと思います。

たとえば、ワルツが始まることを告げるファンファーレが甲高く鳴り響き、その後にはきっちりとした3拍子のテンポが淡々と刻まれていきます。リズムやテンポ、フレージングが一定しているところに踊りやすさを感じます。

また、最初の主題が終わると、あまり関連性のないテーマが次々と接続されますが、それらについても必ず反復することが楽譜では指示されていることも踊ることを意識しているようです。(2回目だと音楽に慣れた状態になるので踊りやすいですよね。)

もちろん、華麗なる大円舞曲がショパンらしい洗練さとか精神性より、踊るための実用性を重視した音楽であるといっても、中身のないつまらない曲なのかというと、その指摘にはあたらないと思います。

たとえば、ラフマニノフの演奏

しかり、フジコ・ヘミングの演奏

しかり、単なる舞踏曲を超えた芸術性を感じずにはいられない演奏が数多く残されており、いろいろな表現において私たちでも取り入れることができそうなものがあります。

いくつか具体的な例を挙げると、上記ラフマニノフの音源は3拍目(楽譜の赤枠部分)を小気味よくスタッカートで終わらせています。楽譜通りの演奏とは言えないですが、この弾き方はとてもエレガントな印象を受けますね。

また、テーマの変わり目でのテンポの切り替えをかなり大胆にやっているところも参考になります。

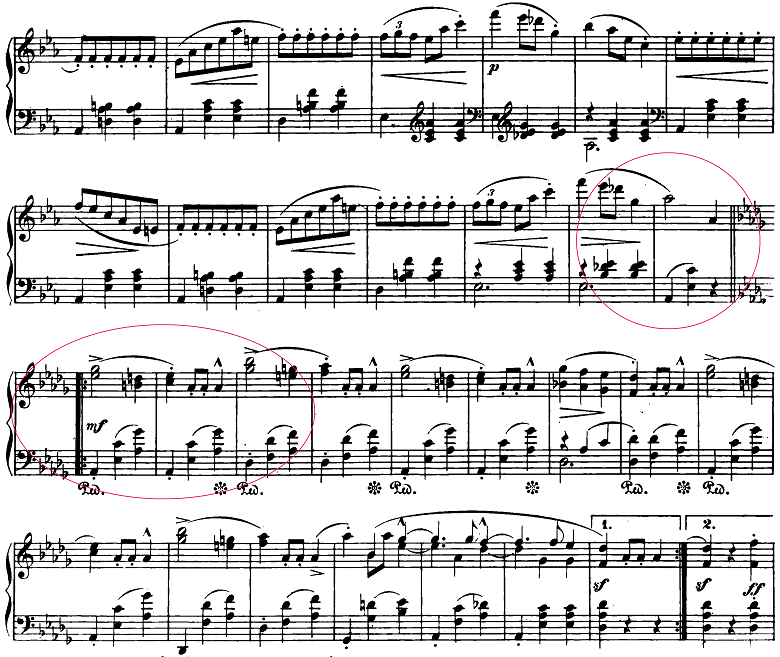

たとえば、以下の楽譜で赤丸をつけたテーマ転換の部分(音源0:59~)はテンポをぐっと落として演奏していますし、

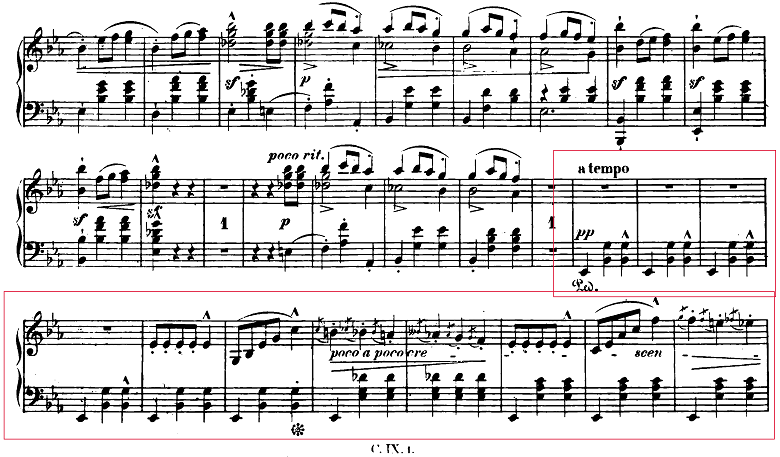

最後の締めくくりとなる、以下の部分(音源3:41~)はぐっとテンポが上がります。

さすがにここまで極端にやるのもラフマニノフだからこそ成せる技!という部分もあり、賛否両論あるのかもしれませんが、単調な曲になってしまうことに悩んでいる方などは、すこしマイルドにして取り入れるとか参考にできる部分はあると思います。

以上のことをまとめると、華麗なる大円舞曲を演奏する際には、踊ることを意識した速すぎないテンポや一定したリズムを基本としつつ、ショパンらしい洗練された表現や遊び心を先人の演奏を参考にして取り込んでいくことで、曲の魅力を大いに引き出すことができると思います!

「華麗なる大円舞曲」の弾き方と難易度まとめ

1.華麗なる大円舞曲の難易度は「D(中級上)」。特に頻繁に現れる同音連打が難しく、十分な練習が必要です。

2.ショパンは様々なワルツを作曲しましたが、華麗なる大円舞曲は舞踏曲としての側面が強いため、踊ることを意識した演奏を心がけるとよいでしょう。その中にショパンらしい洗練された表現や遊び心を盛り込んでいくことで、この曲の魅力を引き出しましょう。

以上、ショパン「華麗なる大円舞曲」の弾き方と難易度をご紹介しました。

是非皆さんもマスターしてくださいね!

「華麗なる大円舞曲」の無料楽譜

- IMSLP(楽譜リンク)

本記事はこの楽譜を用いて作成しました。1878年にブライトコプフ・ウント・ヘルテル社から出版されたパブリックドメインの楽譜です。

ショパン「ワルツ第1番『華麗なる大円舞曲』変ホ長調Op.18」の記事一覧

- 華麗なる大円舞曲の難易度は?ショパンワルツ集に共通する弾き方を伝授! 2017年6月2日

- 自分に合った指番号で弾く!ショパン「華麗なる大円舞曲」難易度と弾き方 2017年6月29日

- 華やかなワルツの世界!ショパン「華麗なる大円舞曲」弾き方と難易度 2017年12月6日 ←閲覧中の記事

ショパン「ワルツ」の記事一覧

- ショパンのワルツ集を現役ピアノ講師が難易度順にランキングしてみる! 2017年3月17日

- ピアノ発表会で弾きたい!ショパン『子犬のワルツ』難易度と弾き方3つのコツ 2017年5月25日

- 華麗なる大円舞曲の難易度は?ショパンワルツ集に共通する弾き方を伝授! 2017年6月2日

- 自分に合った指番号で弾く!ショパン「華麗なる大円舞曲」難易度と弾き方 2017年6月29日

- もぐらが教える8つのコツ!ショパン『子犬のワルツ』難易度と弾き方とは? 2017年7月6日

- これで挫折知らず!ショパン『ワルツ第7番op64-2』弾き方のコツと難易度 2017年7月14日

- 華やか&叙情的!ショパン『ワルツ第14番ホ短調遺作』弾き方のコツと難易度 2017年8月6日

- ロマンティックな恋!ショパン『ワルツ第9番op.69-1』の弾き方と難易度(『別れのワルツ』『告別』) 2017年11月8日

- 華やかなワルツの世界!ショパン「華麗なる大円舞曲」弾き方と難易度 2017年12月6日 ←閲覧中の記事

- 初めてショパンを弾く人へ!『ワルツ第10番op.69-2』の弾き方と難易度 2017年12月16日

- 子犬のワルツ。ショパンの名曲のかんたんな弾き方、難易度も解説。(ワルツ第6番変ニ長調Op.64-1) 2018年3月9日

- おすすめしたい隠れた名曲!ショパン:ワルツ第15番ホ長調遺作の弾き方と難易度 2018年3月19日

- 一音入魂!ショパン:ワルツ第3番(華麗なる円舞曲)の難易度と弾き方(Op.34-2イ短調) 2018年5月19日

- ショパン作曲『子犬のワルツ』の難易度は?弾き方を極める7つのコツ 2019年8月1日