もし自分の飼っているペットと話すことができたなら、あなたはどんなことを話しますか?

「明日、何しようか」って話?

自分のことをどう思っているか聞いてみる?

悩みを相談?

考えただけでワクワクしてきますよね。

今回は、室生犀星の『蜜のあわれ』をご紹介します。

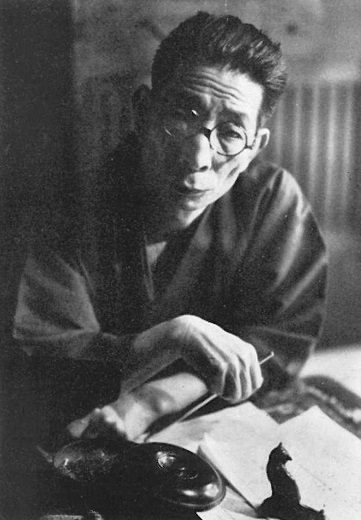

室生犀星(むろうさいせい)とは

室生犀星(1889年-1962年:明治22年-昭和37年)

まずは、この物語の作者、室生犀星についてご紹介します。

室生犀星は石川県金沢市生まれ、明治、大正、昭和の3つの時代を生きた詩人・小説家です。

代表作に、「蜜のあわれ」(1959年)の他、「あにいもうと」(1934年)や「杏っ子」(1957年)などがあり、彼の第2詩集「抒情小曲集」(1918年)の中の詩句

ふるさとは遠きにありて思ふもの

そして悲しくうたふもの

よしや

うらぶれて異土の乞食となるとても

帰るところにあるまじや

はあまりに有名です。

※「帰るところにあるまじや」・・・帰る所ではないだろうなあ

小さな生き物が好きで無類の猫好きだった犀星は、生涯たくさんの猫に囲まれて過ごしていたそうです。

猫のために火鉢を磨き、火加減を調節してあげていたとか。

想像しただけでも微笑ましい光景ですよね。

詩人の萩原朔太郎とは終生の友でしたが、2人が出会う前、犀星の詩に憧れていた朔太郎は犀星のことを繊細な神経をもった青白い美少年のような人物だと思っていました。

しかし、朔太郎の前に現れた犀星は、寒いのにマントも着ず、原稿用紙とタオルと石鹸を風呂敷に無造作に包み、犬を殺すための太い棒のようなステッキを携えていたそう。

朔太郎ががっかりしたことは言うまでもありません。

それどころか「なんて貧乏くさい痩犬だろう」と思ったのだとか。

また、森鴎外や芥川龍之介とも交流があり、鴎外の娘のあまりの生活力のなさに犀星が心配のあまり眠れなくなったとか、関東大震災の際、芥川を心配した犀星がリアカーに食料を積み込み自身で引っ張り届けたなど、かなりの世話焼きだったと思われるエピソードが残されています。

さらに、芥川と朔太郎が仲良くしていると嫉妬するなど何とも可愛い一面も。

室生犀星は、知れば知るほど、非常に可愛らしい性格の作家さんなんです。

『蜜のあわれ』の登場人物

まずは、この作品の登場人物と設定を簡単にご紹介します。

・赤井赤子(金魚)

自分のことを「あたい」と呼ぶ3歳の赤い金魚です。

飼い主で小説家の「おじさま」が小説のなかで手塩をかけて育て息を吹き込んでいるため、他人の目から見ても、17歳くらいの女性の姿をしているようです。

おじさまと恋人になったのを機に、自身に「赤井赤子」という名前をつけますが、作中ではそう名乗ることも呼ばれることもほとんどありません。

・上山(おじさま)

金魚の娘・赤子の飼い主で、70歳の老作家です。

赤子が人間の姿をしているのは、上山の創作の力ということになっています。

金魚である赤子にお小遣いを与えたり、外出を許可したりと、わりと赤子に甘い印象です。

・田村ゆり子(おばさま)

上山と過去関わっていた女性です。

すでに故人のため、作中に登場する彼女は幽霊ということになります。

『蜜のあわれ』のあらすじ

『蜜のあわれ』は、1954年1月~4月にかけて文芸雑誌「新潮」に連載された室生犀星の幻想小説です。室生犀星の作品としては、晩年の作品となります。

2016年には二階堂ふみさん主演で映画化、上山役は2018年に急死した大杉漣さんが演じました。

二階堂さんの妖艶かつ、愛くるしい演技は当時、原作ファンのみならず、映画ファンをも魅了しました。

またこの作品は、全編登場人物たちの会話、つまり“「」”で構成されている非常に珍しい作品です。

(作中、赤子は「あたい」、上山は「おじさま」、田村ゆり子は「おばさま」と書かれていることも多いのですが、説明を分かりやすくするため、ここでは「赤子」、「上山」、「ゆり子」と統一します。)

金魚・娘の赤子は、得意のおねだりで上山からお小遣いを貰うと街へとおつかいに出掛けていきます。

そのお金で歯医者に行ったり、電車に乗って若い男からナンパされたりと赤子は本当の少女のように自由に振舞うのです。

そんなある日。

上山は、講演会に出席するため出掛けていきます。

赤子は、上山に「来てはいけない」と言われていましたが、こっそり講演会場を訪れます。

そこで赤子は、一人の女性と出会います。

田村ゆり子と名乗ったその女性は、会場に入る時、会場で赤子に会うようにと何かに命令されたと言います。

そして赤子もまた、ゆり子に会う前から、これから誰か大切な人が来るはずだと、まだ見ぬゆり子の分の席まで取ってゆり子のことを待っていたのです。

講演を終えた上山は、ゆり子が講演会に来ていたと赤子から聞いて大変驚きます。

昔、上山は素人であるゆり子が書いた小説を読んであげていたのですが、そんな彼女は、とうの昔に亡くなっているのです。

その後も、帰りに上山と赤子が立ち寄ったバーに姿を現したゆり子でしたが、上山がゆり子の姿に気がつくと逃げるように立ち去ってしまいます。

それからしばらくして、ゆり子は赤子と話がしたいと姿を現します。

ゆり子は、赤子が金魚だということに気づいていました。

そして、自分は上山の恋人だと言う赤子に驚きますが、上山のことを「昔からそういう人だった」とゆり子は口にします。

ゆり子は、上山と二人で逢う仲、つまり昔の恋人だったのです。

そしてゆり子はいつのまにか死んでしまい、その幽霊が上山の隙をみつけては、所と時間を構わず現れるのだと赤子は考えます。

そんな赤子に、ゆり子は「あなたみたいな大胆な金魚もいるんだから、金魚も油断ならない」

とまるで今でも上山に未練があるような言葉を残します。

人間と金魚、そして幽霊の白熱の三角関係勃発かと思いきや、どうやらそうでもないらしく、赤子は純粋に上山とゆり子を会わせてあげたいと思っているのです。

しかしゆり子と上山の再会は叶わないまま、季節は巡り、間もなく冬がやってくるという頃。

赤子は突然、「上山の子を生んでみたい」と言い出します。

赤子の発言に上山は笑いますが、赤子は本気でした。

よその金魚との間に子どもをもうけて、上山の子として育てると言い出したのです。

上山は、毎日大きくなっていく赤子のお腹を撫でたりこすったりしてくれればいいと。

そして赤子は、さっそく他の金魚と交尾し、お腹の中は卵でいっぱいになりました。

驚く上山に対し、「おじさまの子ということにしてくれるという約束だ」という赤子。

これには上山も、首を縦に振るしかありません。

そして赤子が冬を越すための餌を買いに外に出ると、家の前で再びゆり子に遭遇します。

赤子はしっかりとゆり子の腕を掴み、ゆり子のことを引き止めます。

しかし、ゆり子は上山を呼ばないでと言い、上山もゆり子に会いたくないと、家から出て来ようともしません。

大人には大人の事情があるのでしょう。

結局二人は会わないまま、ゆり子は帰っていきます。

金魚の命は短く、きっと自分もそう長くは上山と一緒にいられないと悟っている赤子は、去っていくゆり子の背に向かって、

「田村のおばさま、春になっても私は死なないでいるから、現れていらっしゃい、きっと、いらっしゃい。」

と呼びかけるのでした。

『蜜のあわれ』の名言

人を好くということは愉しいことでございますというのは、とても、たまらないよい言葉ね、人を好くということは、おじさま、言ってごらん遊ばせ

あたいのは冷たいけれど、(中略)おじさま、もう一遍して

つまり女が男について或る考えに、突然、取り憑かれてしまって手が動かなくなるのよ、(中略)それがやって来たら見事にしばらくその物が往ってしまうまで、睨んでいても、見過ごすよりほかはないのよ

赤子は、「人を好くということは」というフレーズが気に入って、何度も上山に言わせようとします。

しかし上山は「いい歳をして、恥ずかしい」と、なかなか口にしようとしません。

結局最後は、赤子に言いくるめられ渋々言うことになるのですが。

かと思えば、「おじさま、して。」と言われれば赤子に優しくキスをしてくれる上山。

何だか、かわいいおじさまですよね。

また、時々妙に哲学的で難しいことを口にする赤子。

上山と赤子は、本当に不思議な関係なのです。

『蜜のあわれ』の感想

この物語は、全4章で構成されていますが、その物語が終わったあとに、『後記 炎の金魚』という章が付いています。そこで室生犀星自身が、夏に金魚を買ったと記しています。

また、ある若い婦人記者との会話のなかで、その金魚が死んだことについてのやり取りがなされたとも記してあるのです。

このことから『蜜のあわれ』の老作家とは、室生犀星本人のことだったとも考えられます。

また作中の、田村ゆり子の正体は本当に幽霊だったのか。

あるいは、上山が赤子を作り出したように、ゆり子も上山や赤子の創作だったのでしょうか。

結末も、どこかあやふやな感じで終わってしまうこの作品。

それらに、はっきりした答えは存在しないのでしょう。

赤子と上山の会話がコミカルで面白いのもこの作品の魅力のひとつです。

さらに、ちょっぴりエロティックでコケティッシュな雰囲気の漂う不思議な作品でもあります。

是非、この不思議な世界観を自分の目で確かめて、感じてみてください。