みなさんは、幼い頃、友達と秘密の遊びをしていた経験はありませんか。

何と呼べばいいのか、何故そんなことをしていたのかも分からない秘密の遊び。

そんな子どもの頃の経験は、今は忙しない毎日を過ごす、かつて子どもだった人たちにとって、何事にも代えがたい尊い思い出となっていることでしょう。

今回は、新美南吉の『花をうめる』をご紹介します。

新美南吉について

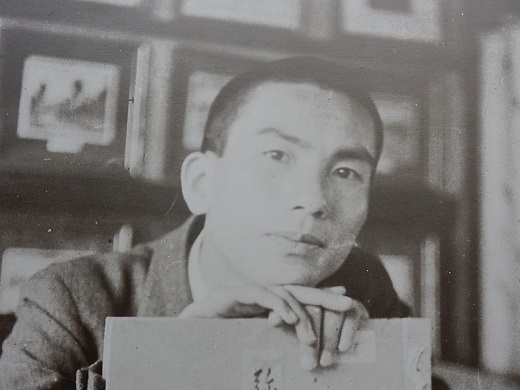

新美南吉(にいみ なんきち/1913年-1943年)

新美南吉は、愛知県半田市生まれの児童文学作家です。

小学校の代用教員として勤める傍ら創作活動を続け、児童文芸誌「赤い鳥」に童謡「窓」が掲載されます。

この「赤い鳥」に寄せられる投稿作の選者として深く関わっていたのが、南吉が尊敬する北原白秋でした。

その後、童謡同人誌「チチノキ」に入会、白秋の愛弟子である巽聖歌や与田準一と知り合った南吉は、巽の紹介で北原白秋との対面を果たしています。

1932年には南吉の代表作ともいえる「ごん狐」が「赤い鳥」に掲載されます。

1943年3月、結核のため29歳の若さで亡くなった新美南吉は作品数こそ少ないですが、生前から南吉に作品発表の機会を多く提供していた友人・巽聖歌によって南吉の死後もその作品を広める活動が続けられました。

また、地方出身で教師経験者という点に加え、若くして亡くなった童話作家という共通点から宮沢賢治と比較されることも多く、「北の賢治、南の南吉」と好対照をなしています。

『花をうめる』のあらすじ

この作品は、1939年(昭和14年)、「哈爾賓(はるぴん)日日新聞」に10月15日から31日にかけて掲載されました。これは、新美南吉が子どもの頃に遊んでいた名前すら無い遊びのお話です。

今の子どもたちがその遊びをしているのか、南吉自身が子どもだった当時でさえ、他の子どもたちがそういう遊びを知っていたのかさえあやしい遊び。

木登りをしたり、草の上を跳びまわったりして疲れてきた頃に始まるその遊びは、まず鬼ごっこやかくれんぼのように鬼を一人決めます。

鬼が目をつぶっている間に、その他の人は道端や畑に咲いている花を摘んできます。

そして、地面に掘った小さな盃ほどの穴の中に、摘んできた花を入れ、そこに硝子の破片でふたをし、上から砂をかけます。

そして「もうよし」の合図とともに、鬼はその花が隠された穴の場所を探すのです。

鬼の子は、そのあたりをきょろきょろと探し回ったり、地面を指先でなでてみたりし、花の隠された穴をみつけます。

ただそれだけのことなのです。

しかし南吉は、かくれんぼのように、鬼の目をかいくぐり鬼を負かしてやろうということや、自分が鬼の場合、早く見つけて鬼をやめるということには興味がありませんでした。

彼の興味の中心にあったのは、土の中に隠された花の一握りの美しさにあったのです。

指先にあたる硝子の感触に、ほんの少し土をどけ、硝子ごしにその小さな穴の中を覗きます。

するとそこには、普段見慣れた世界とは別の夢のような世界が広がっているのです。

それは小さな小さな別天地ではありましたが、無限に広がる大きな世界がそこに凝縮されているような気がしました。

その指先の世界は、南吉の心を引きつけてやまなかったのです。

そしてこの遊びをした時、子どもたちは後片付けとして、その時使った花や葉を全部集め、土の中に埋め、上を足で踏んでおくことを忘れませんでした。

後に、南吉は「子どもでありながらなんといじらしいことをしたものだろう」と感じています。

また南吉は、ひとりでこの遊びをすることもよくありました。

つまり、鬼と隠し手の二役をひとりで演じるのです。

まず花を摘んできて隠しておき、そこから少し離れたところで目をつぶり百か二百数え、それから自分で隠した花を探しにいきます。

しかしひとりでするその遊びは、心に流れるわびしさが、指先に触れる硝子の冷たさや、土の湿っぽい香り、美しい花の色にまでしみて南吉は余計さ寂しくなるのでした。

また、南吉は友達とその遊びをした後、家へ帰る前に花を土の中に埋めておきそのまま帰ることもありました。

その小さな花の塊は南吉の心の中の小さな秘密だったのです。

ある日の夕暮れどき。

南吉は、幼馴染三人でこの遊びをしていました。

南吉が密かに想いを寄せていたツルは、花をあしらうのが非常に上手で、ツルのつくった花の世界の素晴らしさは、まるで花園に星のふったようでした。

最後に鬼になった南吉は、ツルの隠した花を探すことになりました。

しかし、いくら探しても花は見つからず、南吉は降参します。

そうすればツルは、花の隠し場所を教えてくれると思っていた南吉でしたが、ツルは「明日探しな」と言って、花の在りかを教えてくれませんでした。

残念でしかたない南吉は、翌日から暇さえあればツルの隠した花を探しに出かけました。

しかしいくら探しても、ツルの隠した花は見つかりません。

そしてある日、ツルはあの時、花を隠していなかったことが判明します。

それから長く月日は流れ、南吉とツルは手紙のやりとりをし、逢引きする仲になったこともありました。

しかし、ツルは南吉が心の中で育てていた女性とは大きく違っていて、たいそう見栄っ張りな女性であることが判明し、南吉は、あの時、ツルが隠したように見せかけたあの花と何処か似ていて哀れだと感じるのでした。

『花をうめる』の名言

遊びのはてにするこの清算は私の心に美しいもの純潔なものをもたらした。子どもでありながらなんといじらしいことをしたものだろう。

しかし彼女はそれまで私が心の中で育てていたツルとはたいそうちがっていて、(中略)あの花についての事情と何か似ていてあわれである。

言ってしまえば、たかが花を地面に埋めるという遊びなのですが、遊びの最後にする行為に対し、こんなに純粋な気持ちを持つことができるなんて、新美南吉は本当に心のきれいな人だったんだろうなと感じました。

また、子どもの頃のかくしたように見せかけた花と、実際付き合ってみて分かったツルの性格を重ねているところに作家の構想の妙を感じました。

『花をうめる』の感想

私は、新美南吉の作品は「ごん狐」や「手袋を買いに」のような童話作品ばかりだと思っていたので、最初この話を読んだときは、結構驚きました。また、単に花を土の中に埋める遊びひとつに対して、使用されている言葉の美しさに感動を覚えるほどでした。

埋められて子どもの気まぐれにより忘れられた花たちは、土に還っていきますが、まだどこかに南吉たちが埋めた花があるのではないかという気持ちにさせてくれる、非常な純粋な作品だと感じました。

The picture of Nankichi Niimi By Mikkabie [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons.